ライフハック・ジャーナルを購読しているみなさん、いつもありがとうございます。

そして年末年始に新規購読したみなさん、ようこそ!

年始から始まったさまざまなニュースのせいで、このニュースレターは最低でも3回ほど書き直すことになったのですが、今回はここ数年間置い続けてきた話題への一つの区切りがありましたので、拙速に情報をださずにゆっくりと事態の推移をみていました。

この話題はいくつかの切り口がありますし、もちろんもっと詳細に、政治的な側面、倫理的な側面、法的な側面でも語り得るのですが、ひとまずは短く、情報発信者として「客観的な語り」をいかにして目指すのかという視点についてかいてみることにしました。

というわけで今年もよろしくおねがいします。

コラム:いかにしてニュアンスを構築するか

アメリカ東部時間の11月6日に行われた選挙人投票の開票作業にあわせて、トランプ大統領の演説で興奮した群衆が上院・下院議会が存在するキャピトル・ヒルを襲撃した事件は全世界に衝撃を与えました。

本来、アメリカ大統領選挙の手続きでいえば、この1月6日は合衆国憲法修正12条で規定される大統領および副大統領選出の最後の手続きの日で、通常ならばほとんど注目されることがない、儀礼的な開票が両院議員たちの前で行われるだけのはずでした。

しかし選挙の結果を認めていないトランプ大統領とその支持者は、マイク・ペンス副大統領にこの開票を差し止めて州に差し戻す権限があると、ここ数週間ずっと主張していました。

トランプ氏自身がツイッター上で「6日にDCで会おう!」「選挙が盗まれるのを止めろ!」と繰り返し発言し、当日も大統領の弁護士であるジュリアーニ氏が「戦いによる審判」を呼びかけたあとで、トランプ氏が演説で「キャピトルに行進しよう(中略)弱さで国を取り戻すことはできない」と煽ったことがきっかけとなってキャピトル・ヒルの襲撃が発生した流れになります。

この段階で、ツイッターは大統領のツイートに「この投稿は不正確である」「事実と違う」などといった表示を付けていましたが、議会襲撃事件が発生してようやく大統領のアカウントを12時間凍結し、暴力を助長しているツイートを削除しなければアカウント自体を削除するとの声明を出しました。

Twitter says Trump’s account is locked, and he’s facing a ban | Verge

Facebookもすぐにそれに追随して24時間の凍結を宣言したのち、暴力の教唆を重大視して、最低でも1月20日にバイデン氏への政権交代が行われるまではアカウントの凍結は続行すると声明を出しました。

Facebook and Instagram ban Trump for 24 hours | Verge

その後、ツイッターはトランプ氏の発言とその背景を吟味した上で、リスクが大きすぎることを理由に挙げて彼のアカウントを永久凍結すると発表しました。

Twitter permanently bans Trump | Verge

これまでどれほど暴力的な脅迫を行っても、事実ではない嘘を繰り返し発信しても凍結されることがなかった、世界でもっとも影響力のあるアカウントがついにツイッター上から消えてしまった瞬間です。

呼吸をするように嘘をつく大統領のSNSアカウントをどうするかについては2016年の大統領選挙の頃から議論されていますし、特に大統領選挙をまえにしたここ一年ほどはツイッターもFacebookもさまざまな予防線をはっていました。それにしてはnoteのほうでこれまで繰り返し紹介してきたとおりです。

「軍事攻撃する」と脅迫してもトランプ大統領のアカウントが凍結されない理由 | note

ついにツイッターとFacebookでトランプ大統領のツイートにファクトチェック表示が入る | note

しかし大統領の発言を検閲したり削除することで「なにが発言可能なのか」をとりしまる言論警察の役割をSNS各社が行いたくなかった事情と、大勢のトランプ大統領支持者を敵に回したくない現実的な事情、そしてそもそもトランプ氏の生み出すバズがこれらの会社にとって利益になるシニカルな事情もあって、決定的な対策は回避されてきました。

5名の死者を残したクーデター未遂があってはじめて、トランプ大統領のアカウントは凍結されたわけです。

SNSの発言は、ブログや書簡の発言とは異なる

この件について、わたしはツイッターやFacebookの苦しい立場は理解しつつも、もっと早い段階でこの対応をとっていれば、事態はここまで悪化しなかったのではないかと思っています。

SNSアカウントの凍結は言論の自由を保証するアメリカ憲法修正第一条違反ではないかとの意見もありますが、利用規約が存在するサービスにおいて規約違反を理由にアカウントを凍結するのはこれには該当しません。そもそもBill of Rightsと呼ばれる修正第一条の主語は「議会は...」で始まっており、表現や集会の自由をおかす法律を制定することを禁じる内容になっています。

また、大統領には報道官を通して声明を発表するルートも、独自のウェブサイトから情報を発信する自由もあるのですから、言論を発表する機会が失われるわけではありません。

しかしトランプ氏は絶対に報道官を通した声明に頼りません。どんな外交上の横車も、政敵への攻撃も、必ずツイッターからの投稿に執着します。それはSNSの発言と、文書による発言が本質的に違うからです。

公開された文書の発言、ブログに投稿された文書は、アクティブに読むためにリンクを開き、共有するにも別の手段を選ばなくてはいけない静かな媒体です。

逆にSNS、特にツイッターに発言を書き込むのは支持者たちとのフォロー関係に対して熱量のある、シェアされ、尾ひれがつき、言及されていない過激な部分を誰かが代弁し、思い込みを自己言及的に強めることを想定した発言を投げ込む行為です。

フォロワーに直接語りかけ、フォロワーがツイートをRTすることによって何万倍にも影響力を強められるメディアだからこそ、彼はそこにこだわるのです。

このことは、たとえトランプ氏ほどではないにしても、ネットにむけてなにかを発信するわたしたちに、いったいどのようにして客観的事実について合意すればいいのかという課題を突きつけます。

ニュアンスを構築する

2016年からずっと、わたしはフェイクニュースは嘘を信じ込ませることが目的なのではなく、なにが真実かについて合意できなくすることことで、真実は立場次第だという真実の相対化を受け入れさせることが目的だという話題を紹介してきました。

例えばツイッター上を軽く検索するだけで、概ね否定されたデマを論拠にしつつ大統領選挙の結果を受け入れない人々は大勢見つかりますが、これらの人々にとっては結論はすでに決まっていますので、探してくる情報も、それを解釈する仕方も、すべてはその結論に合わせた歪んだものとなります。

ここまでくると、客観的事実に対して合意する方法はなくなり、真実すらも党派性しだいということになってしまいます。互いに相手のいうことをフェイクだと思っているのですからこれを解決する方法は存在せず、あとは有形無形の暴力に行き着くだけです。

トランプ氏の扇動した暴動や、凍結といった形での言論空間の分断は、フェイクを管理しきれなかったツイッターとわたしたちの社会自体のセキュリティーホールが到達した自明な結末といってもいいわけです。

しかしこのように都合よく結論を先取してそれにあわせて論理を構築するタイプの情報は、今回のトランプ氏の周囲だけでなく広く世の中でみられるようになったものでもあります。

ブログや、バズっているツイートや、本の帯などをみるときに、「どの立場から語っているのだろうか」と注意深くならなければすぐに騙されてしまう、やっかいな状況がわたしたちの日常です。

だれもがポジショントークをしているとみなされる世界だからこそ、どの立場から読み取ってもある程度の強度のある客観的な事実を構築をする文体が、情報発信者に求められているともいえます。この人はフェアだ、この人には誠意が感じられるという信頼が、いまこそ大切なのです。

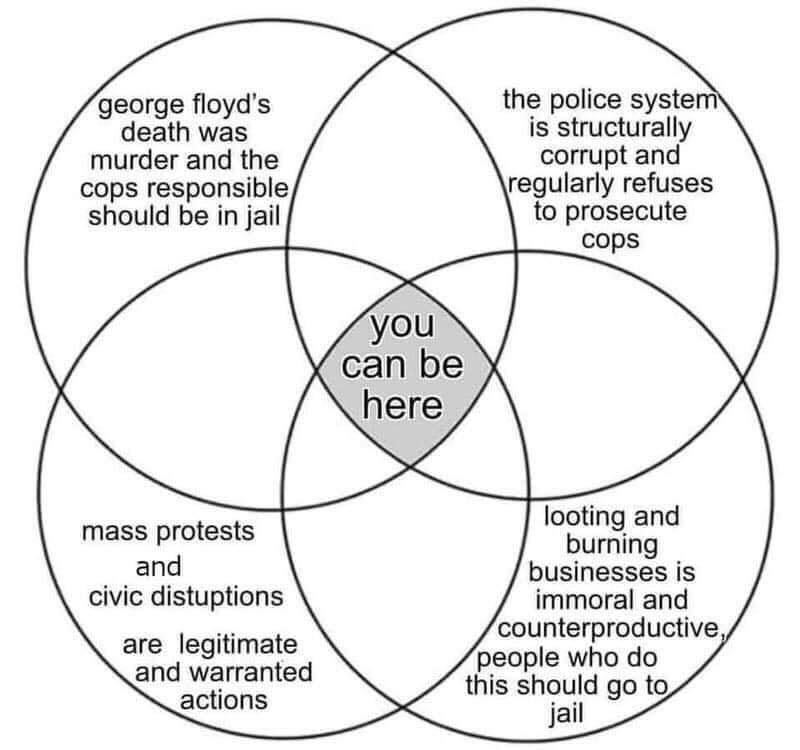

これについては決定的な方法があるわけではありませんが、どのようにしたら客観性の枠組みのなかに言葉を置くことができるのかのヒントとして、去年の Black Lives Matter 運動のさなかで流布した一つの画像があります。

この画像は4つの円が重なっており、それぞれの円は一つの主張になっています。

ジョージ・フロイド氏の死は殺人であり、手を下した警察官たちは牢屋に入るべきだ

警察自体が腐敗しており、罪を犯した警察官を訴追させない構造的な欠陥が存在する

デモ活動と市民による抗議活動は正当で必要な行動である

略奪と店の焼き討ちは不道徳で非生産的であり、それを行った人々は牢屋に入るべきだ

そして中央には「You can be here」(ここにいてもいいんだよ)と書かれています。

デモ活動の正当性を主張するあまりに略奪を容認する立場がありえないのと同じように、略奪を批判するあまりにデモ自体が不当であるという結論も一面的です。この画像は単純な党派性だけで言葉を生み出すのではなく、主張をより立体的に、客観的バランスのもとに構築するのに有効なのです。

この4つの円はもっと増やせますし、円の選び方、取捨選択のしかたもまた議論の対象になりえます。学術論文などは、まさにこうした前提と結論の明確化に大半の労力を費やすことがあるほどです。

しかし対立主張のなかで受け入れられる部分をどのように取り込んでいるのかを可視化するだけでも、よりフェアな立場から言論を構築する助けになりますし、それは書き手自身と読者の両者のメリットになるのです。

そうして詳細化を経た先に、相手の主張や立場に対して共感しうるきっかけや、相手にも理解しうる言葉を見つけられることもあります。

その昔、大学院で研究について議論をしていた頃、わたしと同僚たちはたびたび研究上の小さな問題について何時間も言い合いをしたものでした。議論のほとんどは、その場では解決不能であったり、解釈次第というものもありましたが、そうした鍔迫り合いはお互いの立場と言葉をより明確にすることに役立ったものです。わたしたちは議論を通して、「You can be here」と書かれている領土の境界線を明確化していたのです。

そうして疲れ果てるまで議論したあとは、先程までの争いを忘れたように夕食に繰り出すのでした。言い負かすことも、話にならないと立ち去る必要もない、持続した議論の境界線への対峙が、お互いへの信頼の源だったともいえるかもしれません。

そしてそれは、書き手と読み手の関係においても成り立ちうるのです。

News:今週のコンテンツ

今週はEvernoteが久しぶりに新機能となるデスクトップアプリでのホーム画面を公開という話題がありました。こちらについてはさらりと記事で紹介しています。

Evernoteの久しぶりの新機能、Evernote Home | Lifehacking.jp

ライフハックLiveshowはこの2週間の内容がアメリカ大統領選挙関連の話題の整理、ツイッター周囲の話題の整理をしていますので、いつもの通り、必要以上に詳細な情報を耳にいれたいというかたはぜひ御覧ください。

Books:今読んでいる本

去年から続けている「フーコーの振り子」精読は、ここにきて薔薇十字関連書籍をもう一度読み直さなくてはいけないという横道にそれてしまったので、おそらく今月末までかかりそうな勢いです。

その寄り道の寄り道としてとある漫画がきっかけで歴史の詳細を追いかけなくてはいけなくなったために読んでいるのがこちら。

Dava Sobel による “A More Perfect Heaven”。コペルニクスの伝記なのですが、彼が有名な「天球の回転について」の出版にまつわる弟子との対話の部分は戯曲になっているという異色の本です。

いったい自分は読書に関してはどれだけ脱線を繰り返しているかわからないので、もうどこが基底の関心なのかわからないほどです。ひょっとして脱線が循環になって輪になっているのではと思うほど。それこそ、天球の回転のように。

Sharing:面白かったツイート

わたしは英語の発音でこの文字を頭の中で読み上げることができるので、まさに読んでいる音がそのまま聴こえて驚いているのですが、日本語話者だとどうなのでしょうね。

グーゴル回(10^100)だけ回ると最後のギアが一周する仕組みを作った人がいるというツイート。実際にこの回数だけ回すには、宇宙に存在するすべてのエネルギーでも足りないというのですから、この機械は宇宙が容認しうる無限を閉じ込めているといってもいいのでしょう。

また次回!

おそらく次回はここまで長くない(笑)