Substackの「ライフハック・ジャーナル」、2020年最後の回をお届けします。まだちゃんとブログで書いてもいないのに、noteやツイッターやYouTubeを経由して数百人のかたに登録いただきまして、このプラットフォームで書くのがますます楽しみになっています。

noteの「ライフハック・ジャーナル」は今月31日で停止することになりましたが、そちらから移行したというかたもぜひ今後ともよろしくお願いします。

さて、今回はそのSubstackでメルマガをRSS風に読むための仕組みについてと、新型コロナウィルスが蔓延したころから目立つようになった「非シェア」の仕草についてのコラムをお届けします。

IT:Substack InboxでメルマガをRSSのように読む

「ライフハック・ジャーナル」などの Substack はメールの受信箱で読むのが基本ですが、もちろんメールがあまりに多くて受信箱のなかで見失ってしまうという人もいるかと思います。

もっとSubstackのメールだけを、RSS のように読むことができないかというニーズはそれなりにあって、メールをRSS化するサービスや、Substackのメールだけを別アドレスに転送したりといった方法を試している人の話題も聞きます。

このニーズに対して、本家Substackが Inbox という機能をβ版で提供開始しており、アカウントを登録している人ならばだれでも申し込んで利用することが可能です。

Inboxはこのように登録しているSubstackを一覧表にし、投稿順に並べているものです。それぞれの記事をクリックすると対応する Substack の記事が開きますので、この Inbox 内で読むことはできません。それでも一覧表示されているだけでも便利ですので、最近登録している Substack が多くなってきたなという人は試してみてください。

コラム:ソーシャル・アンシェアリングの流れ

新型コロナウィルスが蔓延し、大人数で会食をすることを自粛し、医療体制が相対的に脆弱な地域に旅行するなども避ける必要性が生じた頃から、SNS上で目立つようになり始めた仕草があります。意識せざる「新しい行動様式」だと言ってもいいかもしれません。

例えばどこかを旅行で訪問した場合に、それをまったく投稿しなくなった人もいれば、場所や時間、そして誰といたのかを伏せるようにして投稿する人が増えてきたのです。

狭い空間で多人数で集まっている写真は姿を消し、せいぜいがマスクをして距離を保っている写真になります。それまで人物の写真を主にシェアしていた人が急に風景を撮影してシェアするようになり、その場合も旅を匂わせない言葉の選び方が目立つようになりました。

それと並行して、Facebookの友人限定の投稿にも変化が生まれます。表では投稿できない飲み会の写真はクローズドな投稿にシェアされるようになり、それでも危険とみなされるような投稿はさらに批判を受けにくい親しい人向けの限定投稿で流れてくるようになります。リスクの高い地域に旅行に行っている場合は特に、それについてまったく言及しない、奇妙な空白がタイムラインに生まれているケースもGoToトラベルが始まって以来気づくようになりました。

個人がどのような行動をとるのかはその人の裁量に任されるべきだと思いますので、旅行にいったり会食をするひとをその行動自体において批判するつもりはありません。しかしここで面白いと思ったのが、それまではパブリックにむけてシェアされていた出来事や体験が、少数にだけシェアされるか、そもそもまったくシェアされなくなる「非シェア」が自然に選択されているという状況です。

これはもちろん、うかつにツイッターなどに写真をアップした場合に、そのひとがとった行動の流れや文脈を共有していない人から批判されたり、炎上リスクを避けた行動です。

新型コロナウィルスのパンデミック以前からも、なにかしらの炎上が起こった際に過去のツイートがさかのぼって批判されるリスクを避けるために、一定時間経過するとツイートを古いツイートを削除する人も徐々に増えており、これも「非シェア」の形式の一つといっていいでしょう。

すると、二つのことが浮き彫りになってきます。ツイッターやFacebookなどのSNSがもっているアーカイブ性の消失と、そもそもなんのためにパブリックに投稿するのかというシェアリングの価値の揺らぎです。

SNSのアーカイブ性の消失は「投稿しない」という能動的な形で実現する面もあれば、「ソーシャルディスタンスがあやしい投稿は自己検閲する」という形で消極的に消えてゆく面もあります。これは Instagram などをみていると特徴的ですが、2020年の途中からは一気に人と人が集まっている投稿が消え、どのような場における写真だったかの文脈が読みづらくなっています。投稿はあるのに、それがどんな場だったのかわからなくなっているという意味においても、投稿のアーカイブ性が消えているのです。

パブリックなSNSに投稿される写真も同じような文脈で自己検閲が進みますので、マスクなしで撮影されることが少なくなり、炎上しない文脈のものばかりになります。もともとパブリックな投稿に存在した、自分の体験を公表することの価値 ー そこには周知だけではなく、多少は自慢や自己PRといった側面を含むわけですが ー が少なくなり、一人でできる活動や、炎上しにくい話題が選択されてゆくようになります。

コミュニケーションの手段であるSNSが、文脈を選びことなく情報を流通しすぎてしまうためにかえって本音を隠さざるをえなくなるのが「非シェア」のメカニズムといっていいでしょう。そのこと自体について「よい」「わるい」と批評することも可能だとは思いますが、私はむしろこの時代を10年、20年経ってから振り返ったときに、2020年を読み解くためのコンテキストが失われてしまうのではないかということが気になります。

家族写真がない年であるのはすぐにわかる、新型コロナウィルスの影響です。しかし本当は体験したのに、投稿が伏せられているために可視化されない幾多の出来事もあるのではないかという点も気になります。

アーカイブというものを考えるときに、その裏側に寄り添っている「非アーカイブ」、つまりはアーカイブされずに破壊されたり積極的に保存されなかったものごとについて考えるきっかけが、今年のSNSの傾向には見られると思うのです。

News:今週のコンテンツ

今週は ITMedia で「リモートワーク時代のライフハック術」という新連載が始まりまして、第一回として時間トラッキングサービスについてご紹介しました。

「あいつサボってないか?」の不安を解消 1分単位で作業を記録できる時間トラッキングサービス | ITMedia

はてなブックマークで「こういう会社だと生産性わるそうだな」というコメントをいただいたのですが、記事の後半に書きましたとおりもちろん時間の使い方がみえなくなったときに個人が使うことを想定していますので、企業が個人にこれを押し付けるようだと話はまったく変わってきますね。

ブラック状態で働いているときは、どれだけ時間のバランスがわるくなっているのか自分でも把握できないことがよくありますので、それを可視化するためのものだと考えていただければと思います。

YouTubeライブ番組の「ライフハックLiveshow」は403回目で今年最後の回となりました。今回の内容は、Amazon Echo Frame の話題、Section 230の話題、今年のベストバイ、来年に向けた話題などについてゆっくりと話しています。

新年はとくに休むことなく、1月3日からスタートする予定です。

Books:今週読んでいる本、読む本

今週は先週に引き続き、「フーコーの振り子」の20年ぶりの再読を続けているところですが、ようやく「ティフェレト」の章、主人公たちが悪ふざけでテンプル騎士団がすべてに関わっている偽史を創作するパートに入り、調べ物が一気に増えて読むスピードも格段に下がっています。これでは年内に読みきれそうにないですね…。

来年にはアニメもスタートする「裏世界ピクニック 5 八尺様リバイバル」も少しずつ。謎の組織とかが出てきたあたりから現実描写も裏世界みたいになっていてふわふわしているのですが、それでも続きが気になります。

ジェイムズ・P・ホーガン「未来からのホットライン」も、年末に読みたい本の一冊。こちら原題が “Thrice upon a time” で、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」の副題となっていることでも話題になりましたが、過去の自分にメッセージを送った場合に未来の自分がそのメッセージをおくらない選択をしたら…? という部分がクリストファー・ノーラン監督の「TENET」とも近いテーマですので、いまちょうどそんな気分になっているのです。

Sharing: 面白かったツイート

一週間のあいだに見た、ちょっと紹介したくなるツイートをいくつかまとめるコーナー。こちらは私の専門分野から、シベリア高気圧の中心で気圧計をもっていても1084hPaが見えるわけではないというのは、専門家の私でもうっかり忘れることがある大事なポイントです。どういうことなのかはリンク先に詳しい情報がわかりやすくまとめられています。

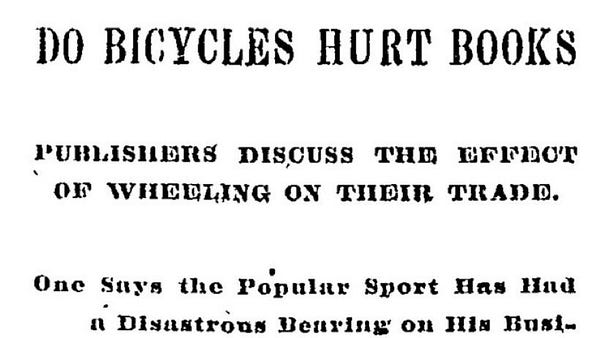

こちらはいつも楽しみなペシミスト・アーカイブから。1896年の記事から「自転車が出版業界に悪影響を及ぼす可能性について」という話題。これも時間がたつと文脈がよくわからなくなることの一例ですね。

mmhmmと携帯型グリーンスクリーンで遊んでいたらアストラル界へのポータルを開いてしまった Phil。これはずるい(笑)

2021年に会いましょう!

それでは今回はここまでです。次回は2021年の初回になります。良いお年を!